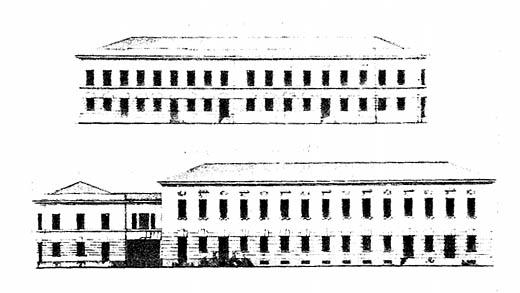

Дома №8 (291) и 10/2 (296) по ул. Герцена

Квартал против дома В. Орлова и места, где находился Никитский монастырь, занимают три дома: замкнутый купеческий угол на дворянской улице (в конце XVIII в. это был один участок, образовавшийся от того, что купец Т. Заикин скупил в 80-х годах XVIII в. участки по Газетному переулку и Никитской). В первые годы XIX века здесь стояли два каменных дома, да еще дом на углу, выходящий фасадом в переулок. О первом из этих домов (№ 8) известно очень мало. Сгоревший в 1812 году, он был восстановлен к 1817 году «купеческой женой» Н. Т. Васильевой. Это было трехэтажное здание с погребами и даже питейным домом, столь странным на этой улице (в 1825 г. он уже был выведен с этого места, а домом владел крестьянин Д. Н. Шереметева В. С. Савинцев). Можно не сомневаться, что нынешний, тоже трехэтажный дом переделан из старого, но облик этого старого дома нам так и остается неизвестным.

Дом № 10 после смерти Заикина купил с аукциона купец А. Муромцев. Дом сгорел в 1812 году вместе с соседним зданием, выходившим на угол, и в 1821 году на месте углового дома обозначено «горелое обвалившееся строение», которое вскоре разобрали.

Современный угловой дом выстроен на месте разобранного вероятно в 1825 году (в 1826 г. назван вновь отстроенным). Основная его часть обращена в переулок, на Никитскую выходят только три оси и ворота. Со стороны переулка, если приглядеться, видно, что это, собственно, два дома: правый имеет ризалитик и ось симметрии, проходящую через него, а левый - с монотонным фасадом - это уже другой дом. Он и построен позднее - в 1828 году (до этого вместо него по переулку шла каменная стена - забор).

Перед нами рядовой дом в самом точном значении этого слова. Таких фасадов в день по нескольку «выдавали» в Комиссии для строений в самое жаркое время восстановления Москвы и чертил их какой-нибудь архитекторский помощник, а районный архитектор их только просматривал и исправлял.

При всей бедности, дом не лишен архитектурных достоинств и первое из них - это примерная скромность и «чувство своего места», чувство, от которого выигрывает и дом, и улица. А второе достоинство дома - это то, что решен он чисто архитектурными средствами: не только никакого украшательства, но даже никаких украшений - только чистота пропорций.

С момента постройки дом почти не изменился. На старом чертеже (1835 г.) видно, что в центре ризалита (по переулку) была дверь, под окошками - псевдобалкончики (половинки балясин, вделанные в нишу). В соседнем корпусе, еще более скромном, три двери на улицу. Дом же по улице был восстановлен. В 1820 году он назван «каменным двухэтажным жилым с подвалом, из коих верхний (этаж) еще не отделан». Надо думать, что, наведя крышу и восстановив комнаты первого этажа, не спеша стали отделывать парадный второй этаж. Сравнительно с чертежом 1835 года облик дома мало изменился, хотя впечатление сильно портят огромные окна первого этажа (в 1898 г. их еще не было).

Прежде первый этаж имел небольшие окошки с типичными ампирными гребешками, а стена была обработана тянутым рустом. В первом этаже было четыре входа со ступеньками на улицу (у одного входа они опирались на арочку и были огорожены ампирной решеткой). Входы эти вели в самостоятельные помещения, быть может магазины (это видно на обмерах 1898 г). Во второй этаж шел сквозной коридор и парадная лестница, совершенно изолированные от других комнат первого этажа, этот прием быть может достался дому от XVIII века (в архитектуре этого времени он постоянно встречается). Во втором этаже, несомненно, были комнаты хозяев - целая анфилада - зал, гостиные, парадная спальня и т. д. - обычный парадный этаж крупного особняка. Под переходом, связывающим угловой дом с домом по ул. Герцена, сохранились деревянные резные створки ворот (1825 г.). Над воротами было итальянское окно (средние деревянные колоды уничтожены). В облике города ворота и ограды, фонари и тумбы - словом то, что называют «малыми архитектурными формами», играют такую роль, что их исчезновение сказывается порой не меньше, чем гибель иного крупного здания, ибо «малые формы» - это полутона, настроение.

Благодаря им мы и вещи важнейшие понимаем лучше. К сожалению, в Москве большая часть этих «малых форм» исчезла (или перестроена) очень давно и уже в 60-х годах XIX века Москва (еще совсем ампирная по облику) выглядела как комната, из которой вынесли мебель. А без ворот и заборов Москву начала XIX века - этот классический город усадеб - и представить невозможно. Наши скромные воротца - остаток некогда широко распространенного их типа. Они сильно забиты краской, но еще вполне понятны: в центре «солнышко», а вверху и внизу вытянутые шестиугольные филеночки.

Источник "Классическая Москва", Е. В. Николаев, Стройиздат 1975